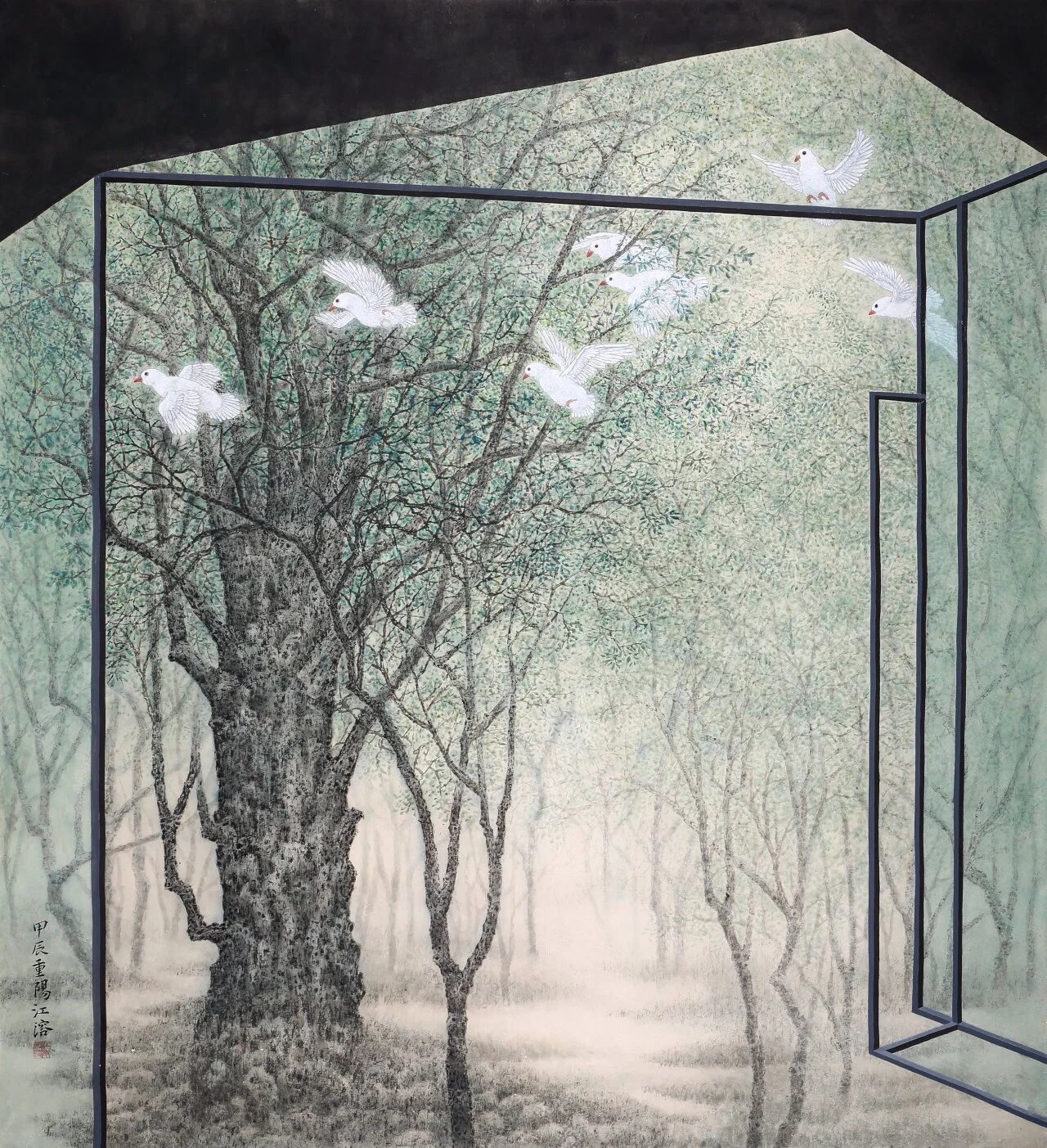

展览名称

工写×观物×见境——

江溶艺术个展

展览时间

2025年9月20日-2025年10月12日

展览地址

成都画院

(青羊区下同仁路80号)

主办单位

成都画院

四川省美术家协会

承办单位

成都画院美展馆

学术支持单位

中国工笔画学会

四川省政协书画研究院

民盟四川省委会文化委员会

成都市文史研究馆

蜀都书画院

四川省中国画学会

四川省原创书画交流协会

四川省工笔画学会

四川民盟书画院

成都市美术家协会

成都市满蒙人民学习委员会

成都当代工笔画研究会

成都民盟书画院

成都诗婢家画院

前言

在当代工笔的视觉谱系中,来自蜀地的江溶,凭借其独树一帜的风格,呈现出一派既承古韵又见新意的独特气象。其艺术实践可视为对“工写”“观物”“见境”三重维度的深度探索,这三者交织成一场与传统对话、与自然相拥的视觉哲思。

工写之于江溶,绝非简单的技法演练,而是一场笔与墨的辩证共舞。他将工笔的严谨法度与写意的灵动气息熔于一炉。在他的作品中羽毛的每根丝缕不仅是技艺的展示,更是生命震颤的视觉呈现;花叶的脉络不仅是自然的摹写,更是时间流淌的痕迹。这种“工中寓写”的创作理念,使他的作品在保持传统工笔精微特质的同时,亦注入了当代审美的呼吸节奏。

观物的哲学在江溶笔下得以重新诠释。他拒绝将物象简单视为被描绘的客体,而是将其作为与自我对话的媒介。在他笔下的绘画对象化身为承载文化记忆与个人情感的符号,成为艺术家与世界交感的精神道场,这种对物性的深度探索超越了单纯的视觉再现,进入哲学思考的层面。

见境的维度在江溶作品中呈现为对个人艺术精神世界的探索和诠释。他不再局限于东方与西方的传统,而是进入到一种创作高度自由的精神境界,这是一种主客体界限消融、人与自然完全合一的精神状态,其中既无“物”的束缚,也无“我”的执念,进入一种浑然天成、自由通透的状态,真正达到物我两忘。

本次展览将分为三个正式章节“工致初心”“心寻万壑”“物我共工”以及一个特别板块“心印自然”,对江溶的艺术创作进行一个总体性的回顾解读。“工致初心”作为展览的第一章,呈现了江溶学艺之路的起点。江溶师承朱佩君先生,在继承宋代院体画“精工细腻”的基础之上,从线条勾勒和色彩渲染入手,一步步实现对于花鸟技法的把握,探索写意工笔画的可能;在第二章心寻万壑中,江溶秉持对生命与存在的另一种理解,以“林泉之心”去创造。本章旨在勾勒出江溶从花鸟过渡到对山川万物观照的笔墨转折与审美拓境;第三章物我共工,从见自然、见山川,到最终见自己,江溶实现了对自我的超验认知,其不拘泥于中西方传统表现形式,借笔墨以写天地万物的灵韵,完成从“有我之境”到“无我之境”的跨越;在最后一个特别板块“心印自然”汇集了江溶五十余年写生的小稿,这些小稿贯穿其艺术生命,是技法的习练,也是心境的投射。它们见证了他由写形至抒怀的转变,亦保留了艺术最真切的本心。

江溶建构了一个融合传统与当代、物象与心象、地域与普世的多重境界。他的艺术实践不仅拓展了工笔画的表现维度,更为我们提供了一种重新审视传统、对话自然的独特方式,成为连接过去与现在、物质与精神的桥梁,开启了一场永无止境的审美旅程。

成都画院

2025年9月

艺术家简介

江溶,满族,中国美术家协会会员、成都画院艺术委员会主任委员、成都市文史研究馆馆员、一级美术师、第三届中国工笔画学会理事、民盟中央美术院理事、四川省政协书画研究院花鸟画专委会主任、四川省工笔画学会副会长、四川省中国画学会理事、成都市第六届美术家协会副主席、成都当代工笔画研究会会长、第一届蜀都书画院副院长、蜀都书画院国画创作委员会主任、四川民盟书画院副院长、成都民盟书画院副院长、成都市满蒙人民学习委员会顾问。

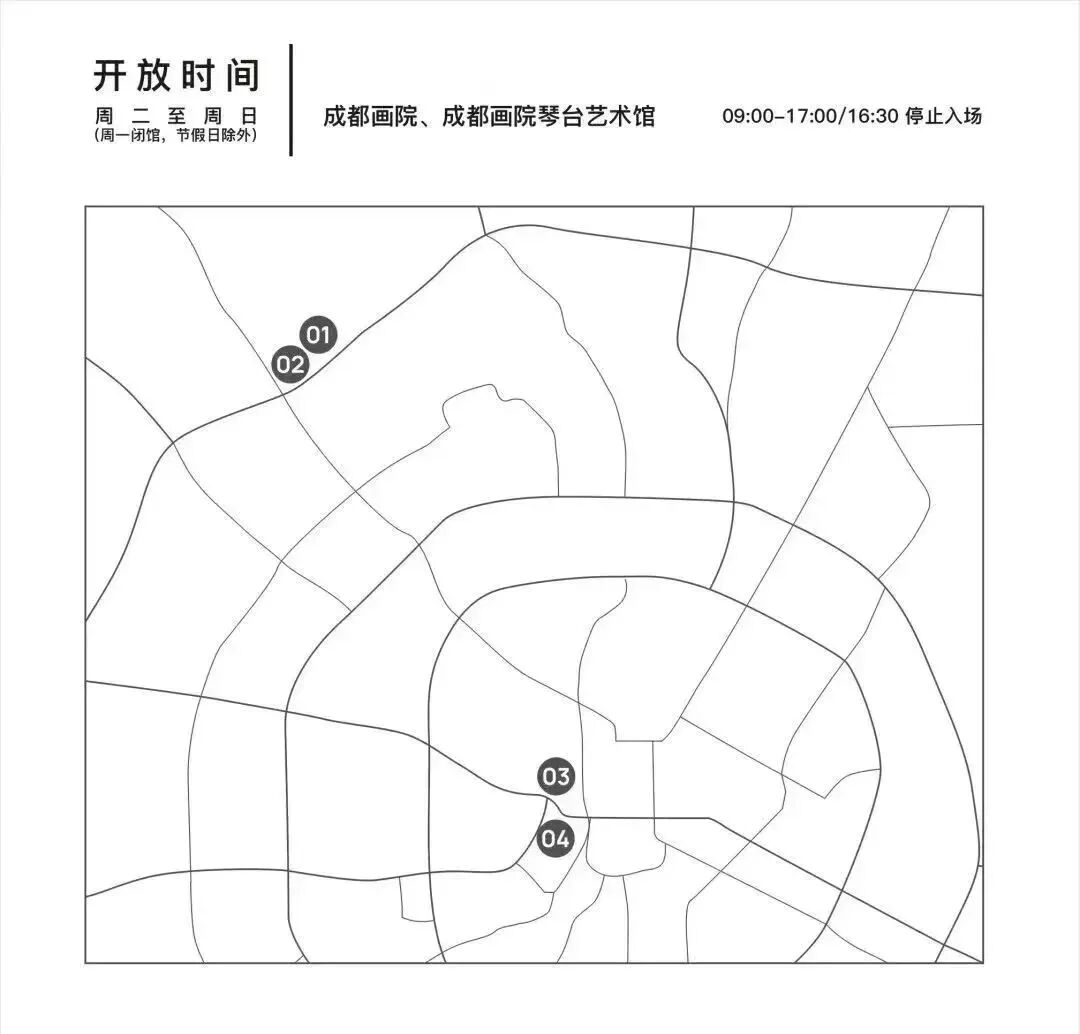

部分展览作品

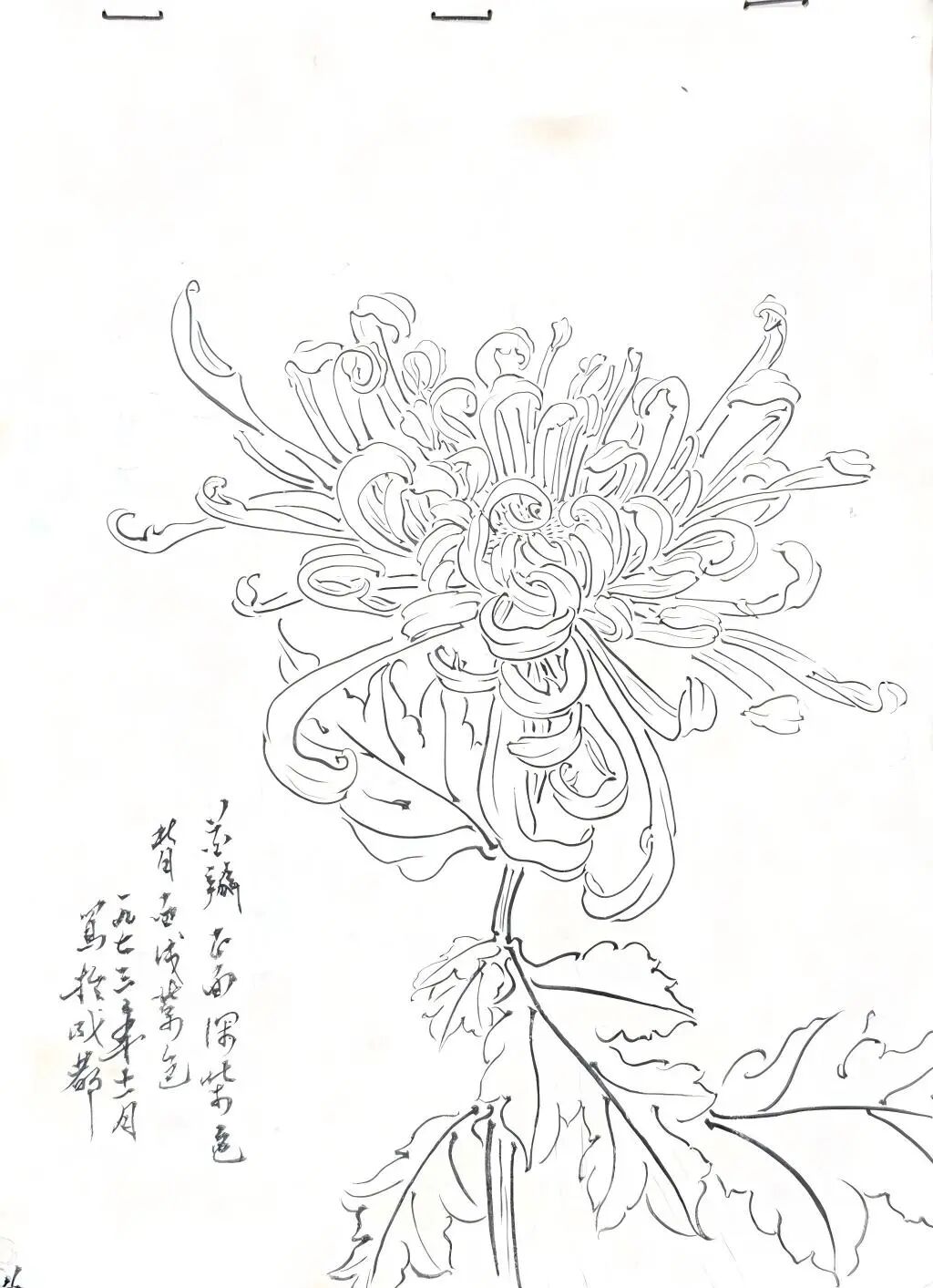

工致初心

江溶初涉艺途即拜师朱佩君先生。佩君先生作为四川近代工笔画的翘楚,强调笔触的纤细入微与设色的雅洁清和,其作品既存古意,又寓地方性格,在师承影响下,江溶取其法精微而不事铺陈。他不置宏阔大景,不写繁复场面,而于一枝一叶之间寄托幽怀,仿佛特写。此种取景方式与笔墨经营,既凸显出他个人内敛、凝视、感性的气质,也使其在同期追求宏阔叙事的工笔画坛中独树一帜。

《月夜》131×93.5cm纸本设色 1991年

《一枝浓艳对秋光》75×68cm纸本设色 1998年

《无令春色晚》121.5×90cm纸本设色 2018年

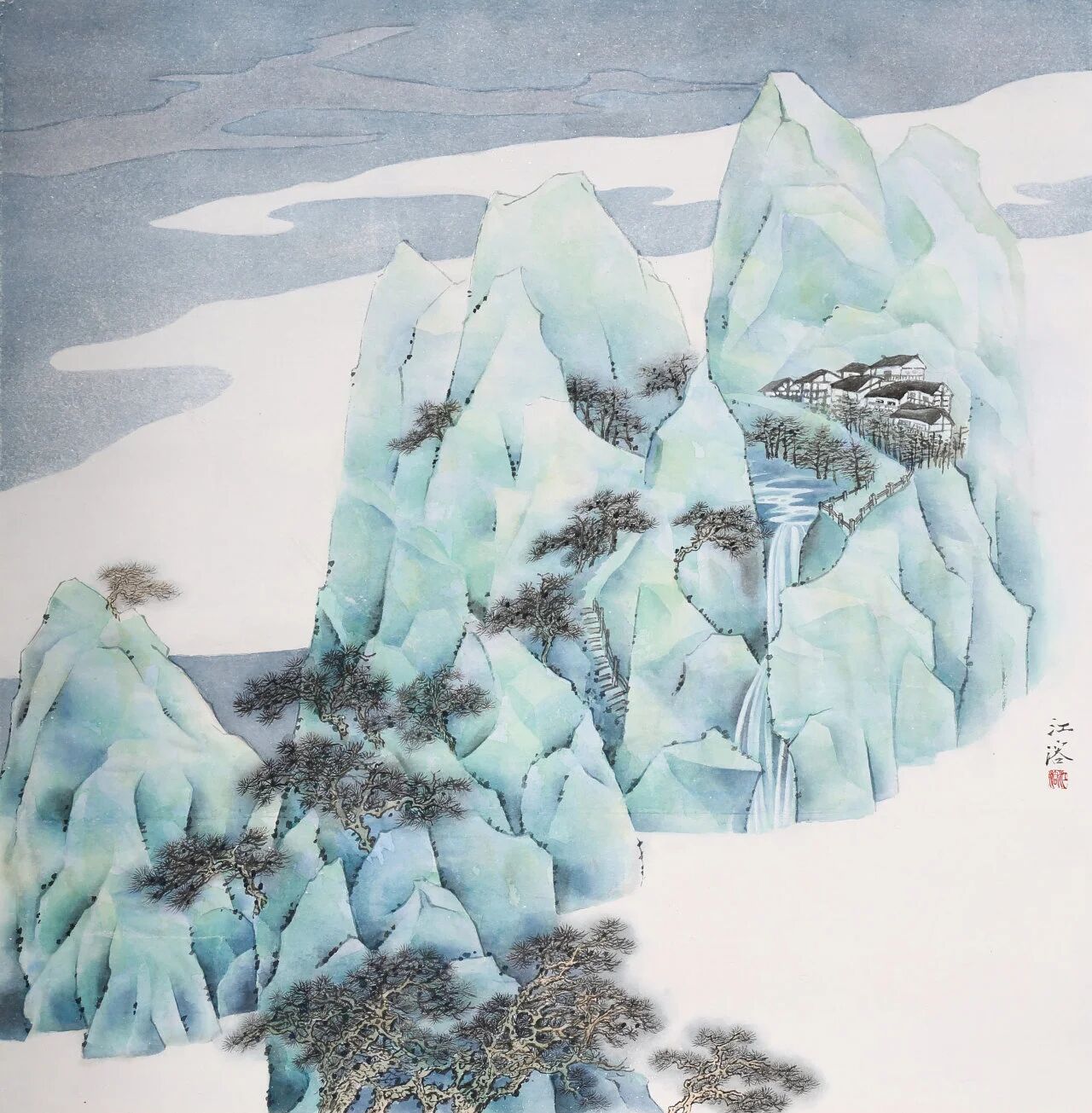

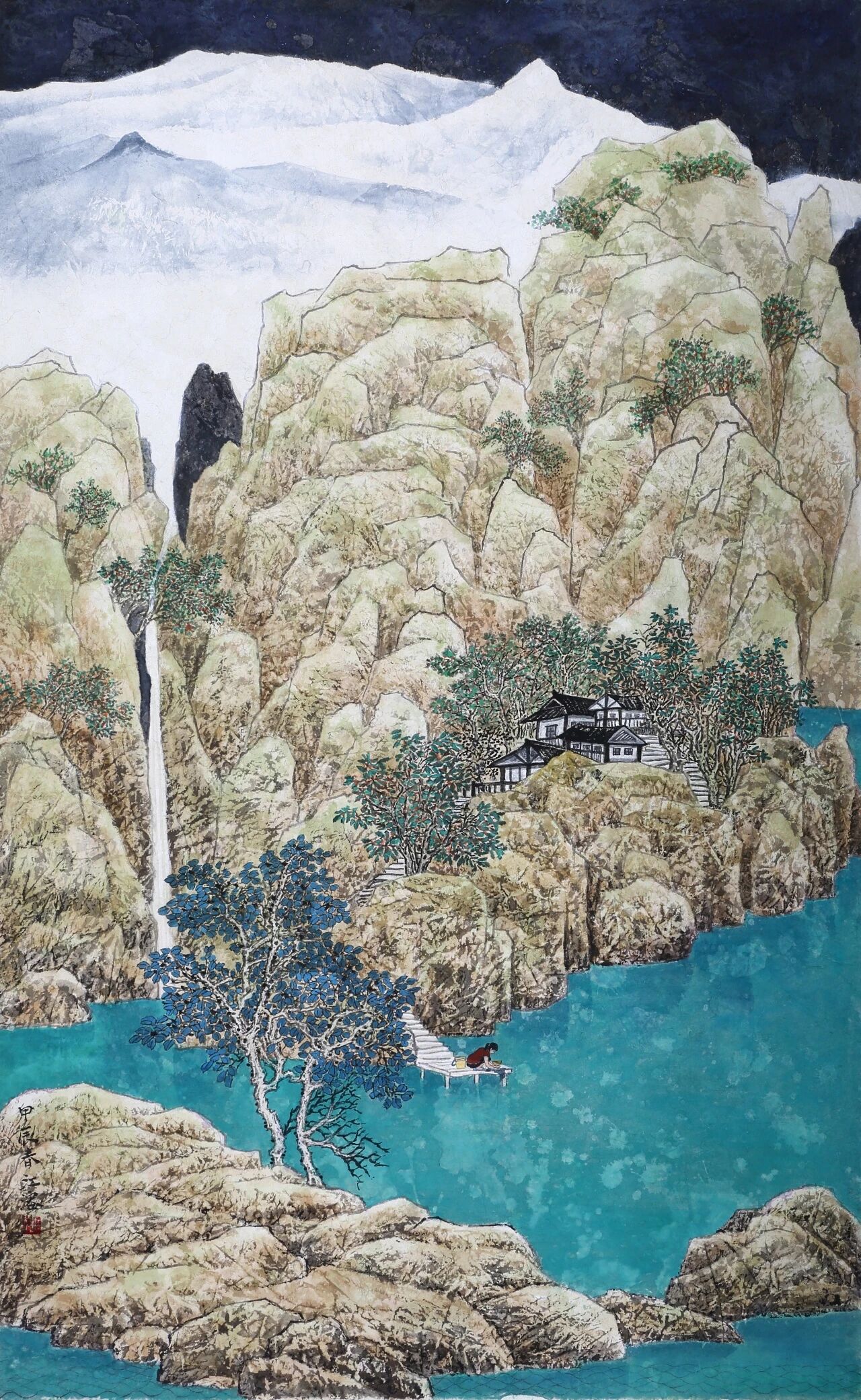

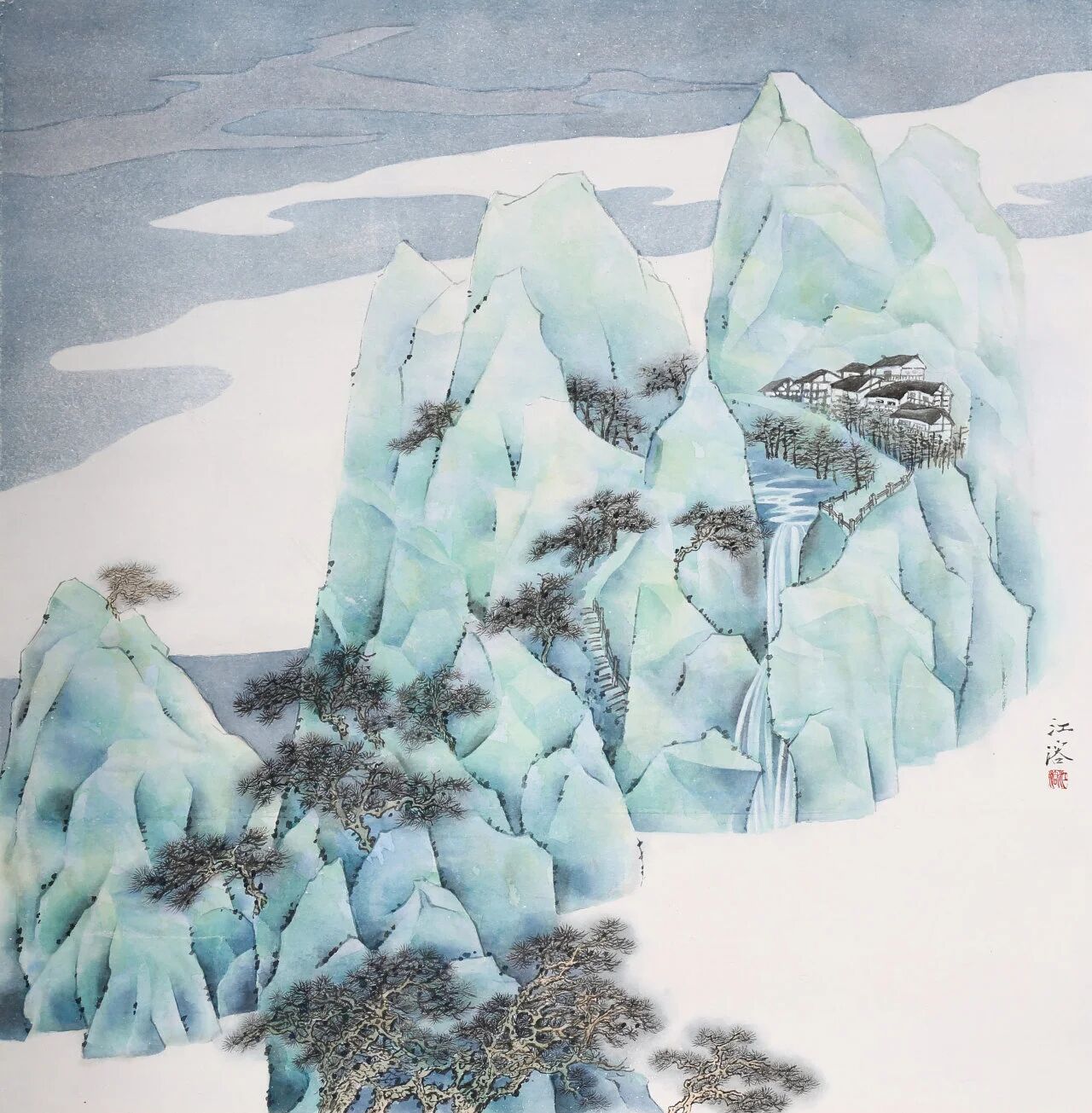

心寻万壑

在传统工笔的表达已不能满足江溶对艺术创作的新观念时,他毅然选择更加开阔的艺术手法去传递内心感受,转而投身山水的营构。江溶曾言,自己往往在创作过程中以“阶段性否定”为驱力,每一次背离都不是割裂,而是如同沿着螺旋阶梯的盘旋上升,在舍弃与回望之间拓展新的维度。江溶在艺术生涯的中期转向山水,便是由精微而趋阔大,由工笔之谨严而赴写意之逍遥。

《南国丝路》240×119cm纸本设色 2016年

《山屿藏隐舍》68×68cm纸本设色 2022年

《白云深处有人家》152×97cm 纸本设色 2024年

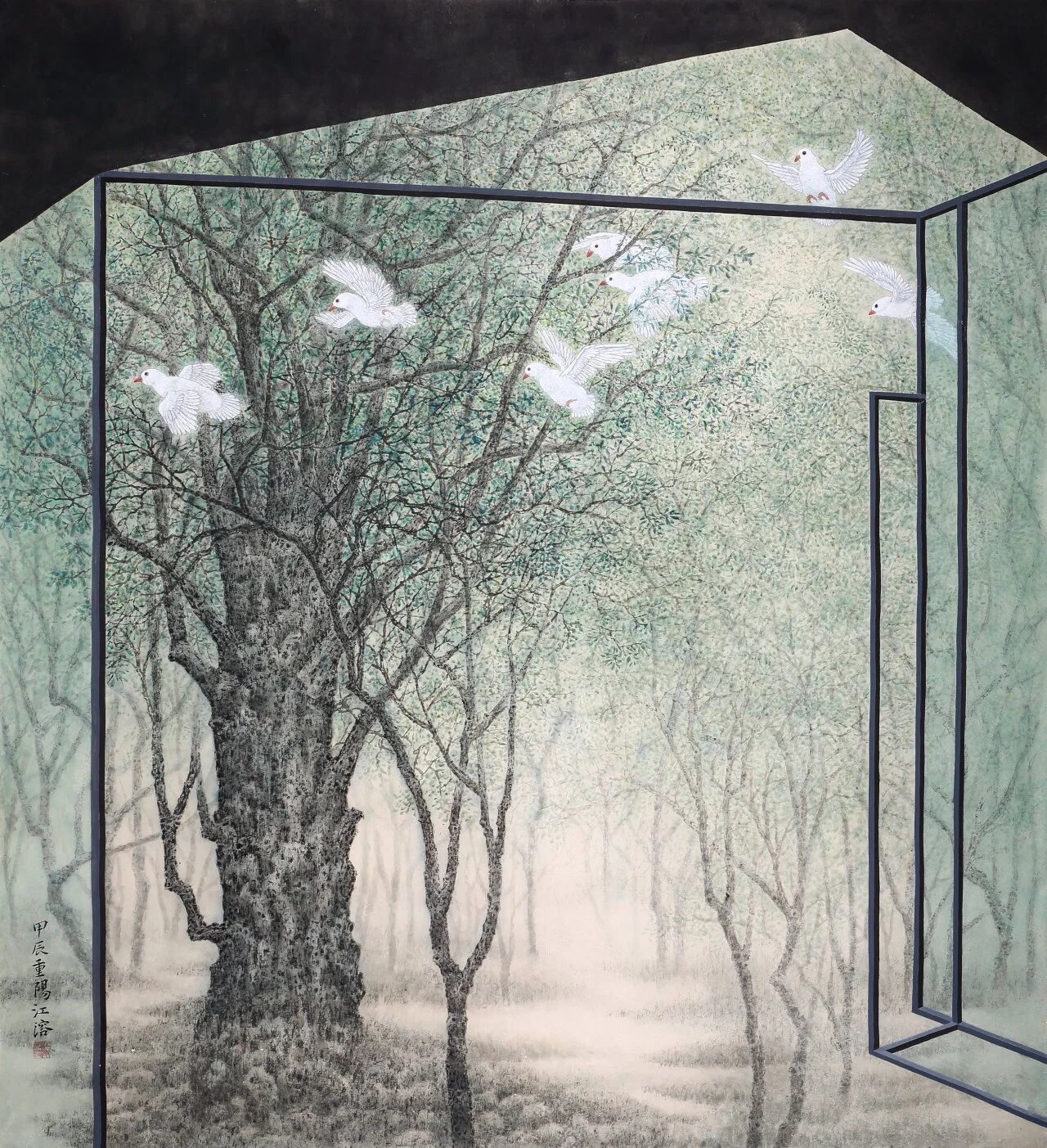

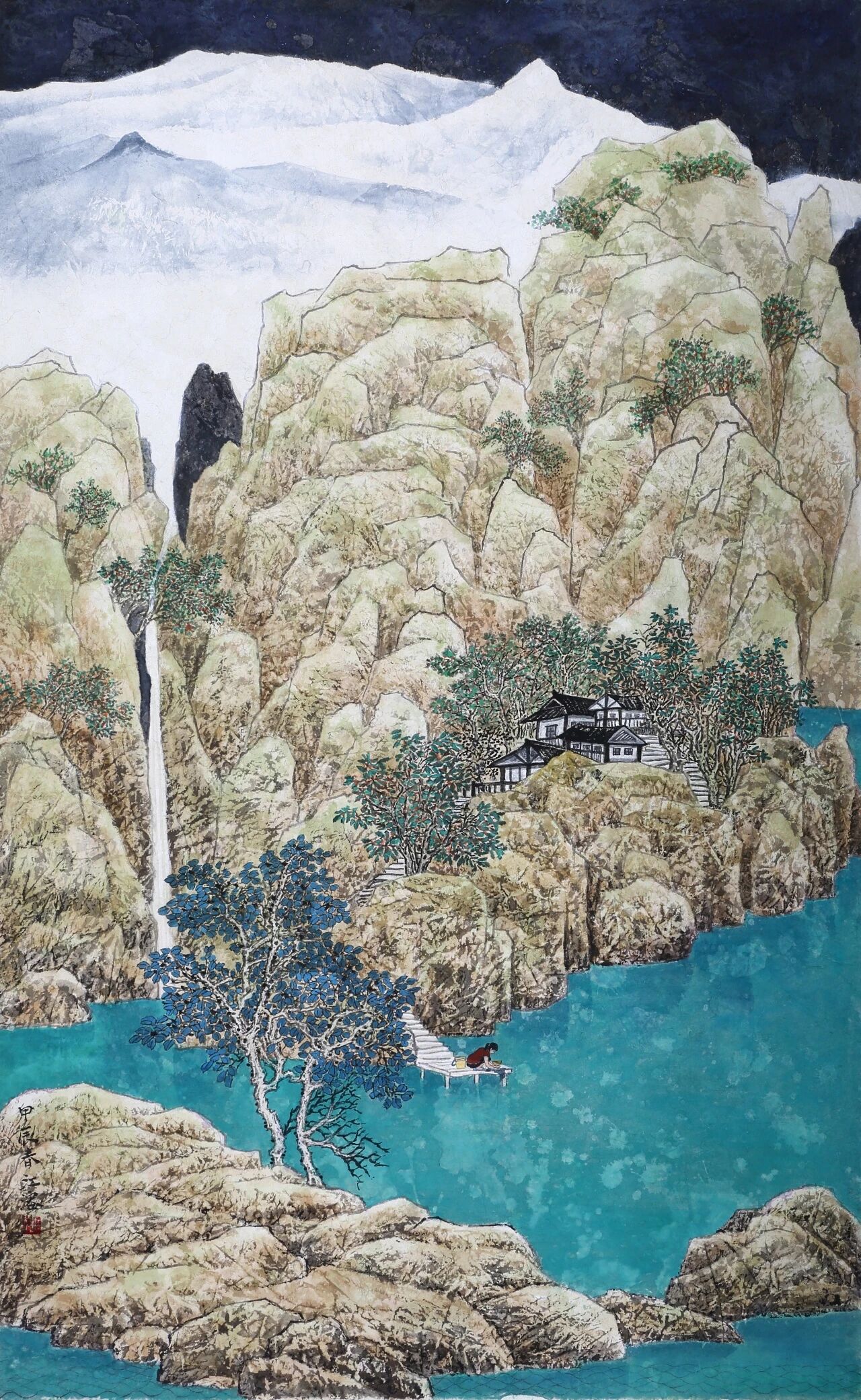

物我共工

江溶在艺术实践中一向秉持阶段性转向的路径:从工笔花鸟到山水,每一次转换都既是对过往的暂时否定,也是更高层次的递进。正因如此,他对中西艺术传统皆怀有兼容并蓄的眼光,无论宋元笔墨的精微,抑或现代主义的构成思维,都成为他思考和吸纳的对象。及至近年,他的创作愈加凸显出多元交融的特质,江溶进入融汇与自觉的境界。其工笔新作,既不囿于传统程式,又不流于西方移植,而是以开放胸襟,博采众长。画面之中,既有工笔花鸟的温润隽永,又融入西方构成的空间意趣,更辅以岩彩贴箔的材料实验,使画面在光影流转间呈现出富于层次的辉映效果,既延续古代绘画的华丽传统,又展现当代视觉的斑斓质感。他将几何分割与画面秩序感潜入工笔骨架之中,以现代构成的观念拓展工笔画的空间意趣,使作品在细致与宏观之间形成张力。

《金英凝翠》71×68cm纸本岩彩 2023年

《一路春风千万枝》140×140cm纸本设色 2024年

《红山谷》187×123cm纸本设色 2025年

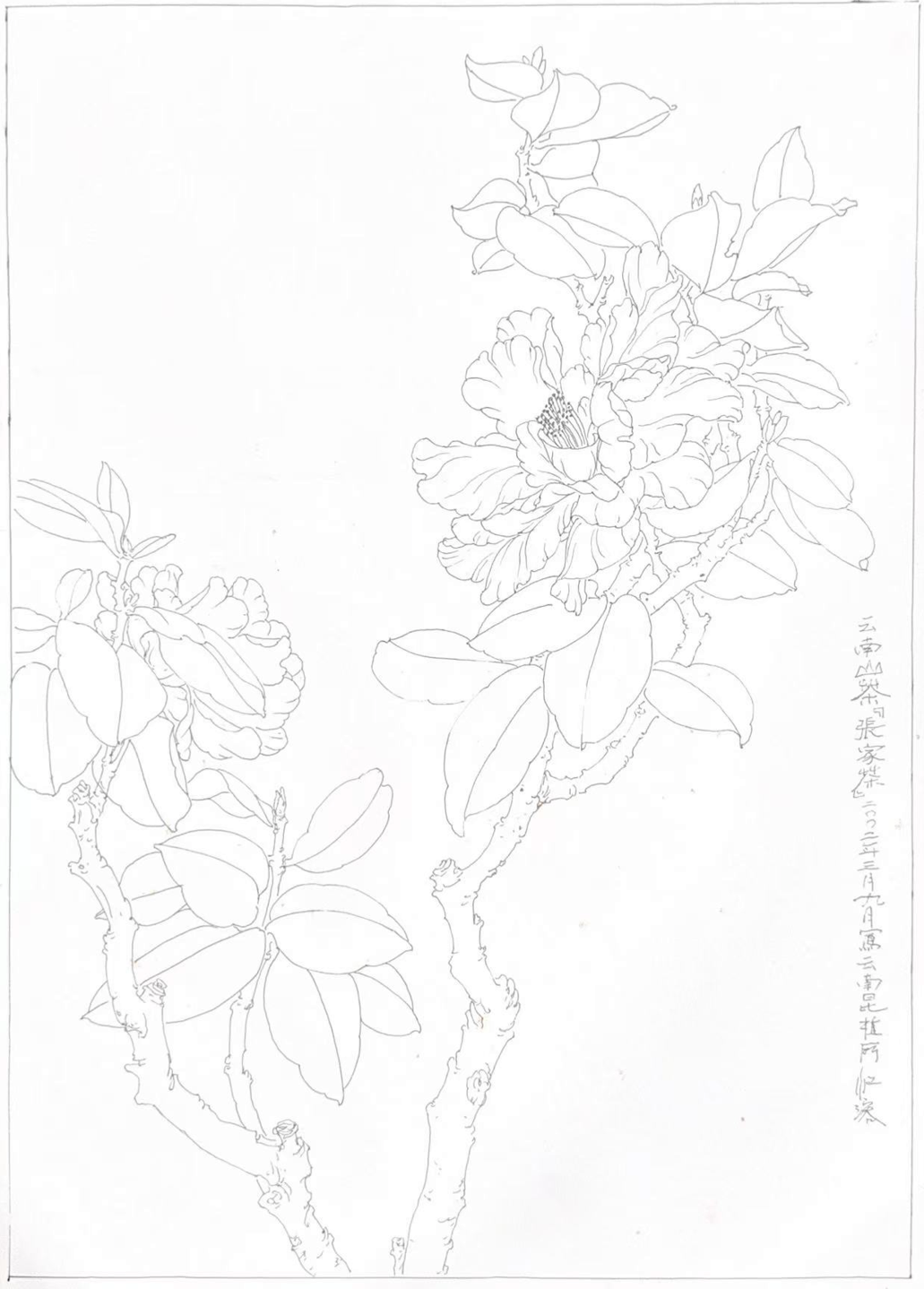

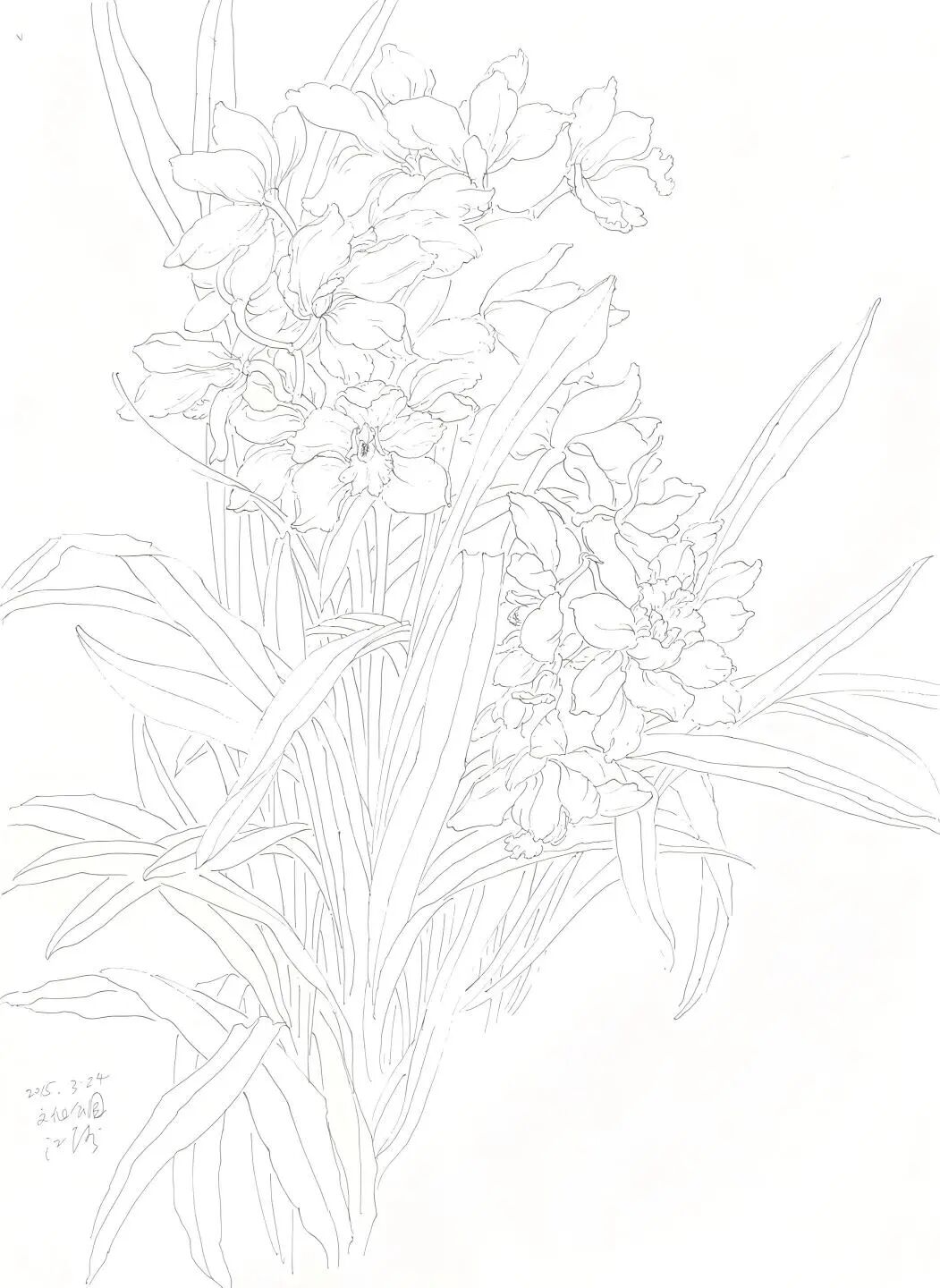

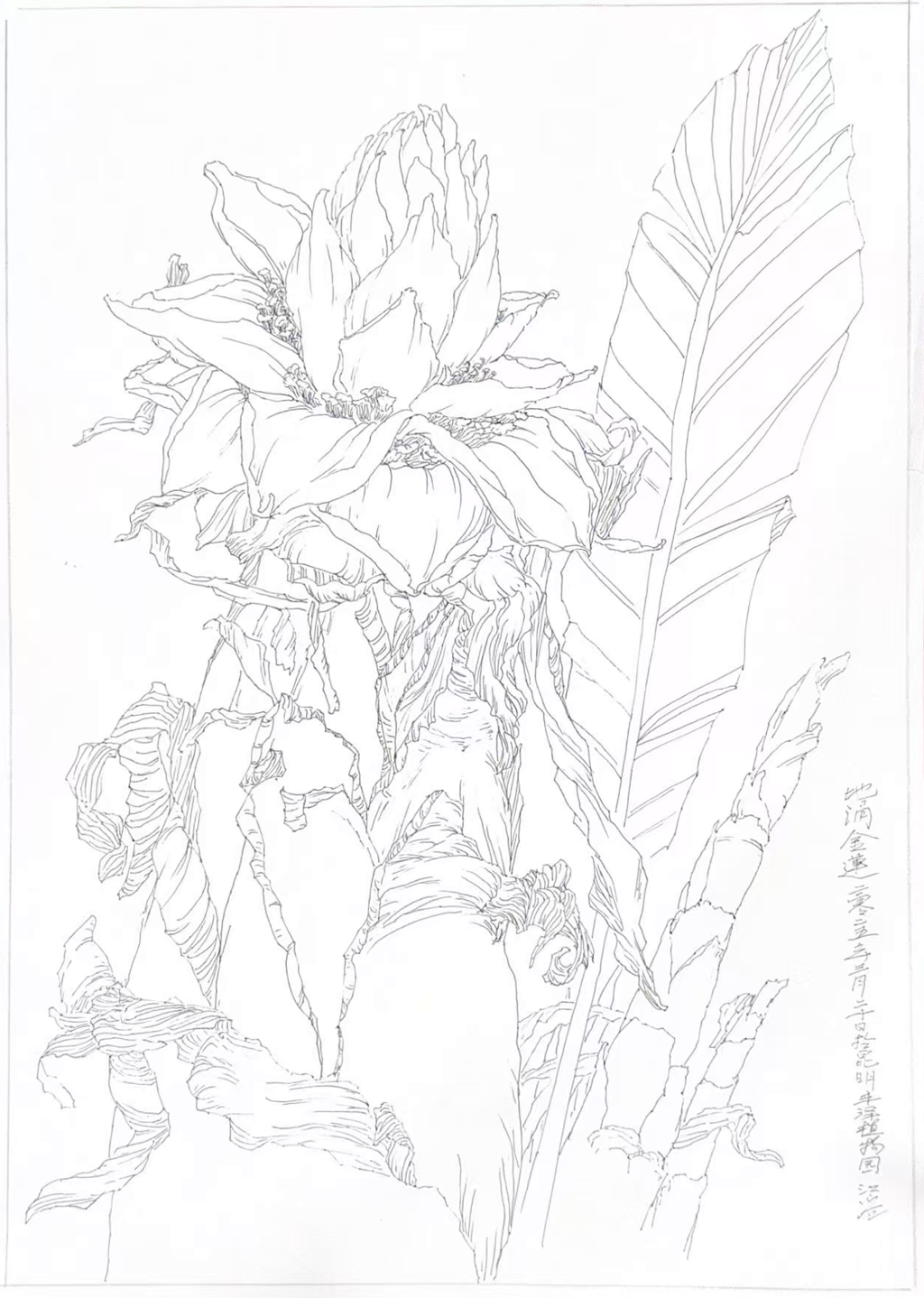

心印自然

江溶五十余年艺术生涯中的写生小稿,是其创作生命的源泉与底色。尺素之间,既有早年工笔临摹的虔诚,也有中期花卉线描的精研,乃至晚近山水写生的赋色点染。这些写生小稿尤为动人之处在于,其往往出自旅途中的偶然邂逅:一枝迎风的野菊,一条奔腾于溪涧的流水,一道云烟掩映的山脊。江溶并不急于将其编织为完整的构图,而是以寥寥数笔,捕捉那一瞬的呼吸与灵光。在笔与墨的交汇处,物象不再是“客观存在”,而转化为心境的投射,带有一种未经修饰的真切与鲜活。这些稿本,犹如“雪泥鸿爪”,印证他由解析物象至意象抒怀的转变轨迹。

1973年至2024年部分写生稿